Des mégafeux américains qui polluent jusqu’en Europe

03.10.2025, par Laure Cailloce

Les incendies massifs qui brûlent chaque année des millions d’hectares de forêt en Amérique du Nord ont des répercussions de l’autre côté de l’Atlantique. Panaches de fumée et polluants divers sont observés jusque dans le ciel français, explique le spécialiste de l’atmosphère Stéphane Sauvage.

Comment les incendies massifs qui détruisent les forêts américaines peuvent-ils avoir des effets sur la qualité de notre air, ici, en France ?

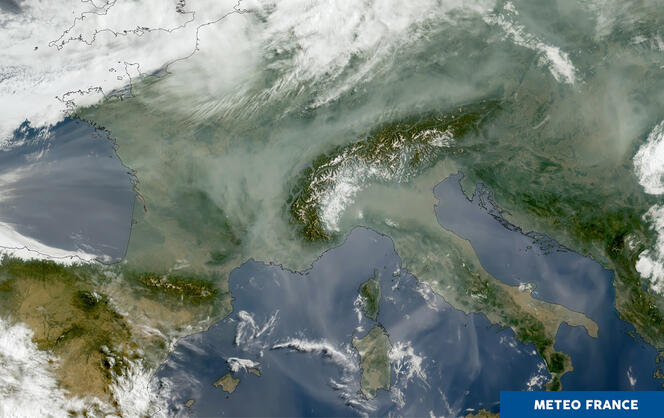

Stéphane Sauvage1 Les mégafeux sont tellement intenses que les panaches de fumée qu’ils dégagent montent très haut dans l’atmosphère, jusqu’à une quinzaine de kilomètres d’altitude, et se retrouvent entraînés dans les circulations atmosphériques. Prenons l’exemple des mégafeux canadiens qui ont ravagé 3,2 millions d’hectares2 de forêts avant l’été et sur lesquels nous nous sommes tout particulièrement concentrés (le total des surfaces brûlées au Canada en 2025 se monte désormais à plus de 8 millions d’hectares, Ndlr). Les panaches chargés en aérosols, ces microparticules en suspension, ont mis quelques jours seulement à traverser l’Atlantique, et leur présence a pu être observée jusqu’à Francfort, en Allemagne.

De quelle pollution parle-t-on, plus précisément ?

S. S. Il y a deux niveaux d’observation, en réalité : dans la haute atmosphère et au sol, où les panaches finissent par retomber et ont un impact direct sur la qualité de l’air que nous respirons. Les panaches émis par les mégafeux canadiens de début juin 2025 ont été observés dans la haute atmosphère par les satellites, mais aussi par les avions de ligne équipés de capteurs du réseau Iagos (In-service Aircraft for a Global Observing System) – un réseau d’observation qui équipe une dizaine d’avions commerciaux et existe depuis 20 ans déjà.

En France, les quatre lidars dédiés à l’observation de l’atmosphère – des lasers capables de monter jusqu’à 40 km d’altitude ! – ont permis d’observer le passage de panache de particules de suie à 15km d’altitude.

Un vol Orlando-Francfort du 9 juin a ainsi pu observer une forte élévation du monoxyde de carbone (CO) à 10 000 m d’altitude, puis entre 4 000 et 2 000 m, lors de l’atterrissage en Allemagne. En France métropolitaine, les quatre lidars3 dédiés à l’observation de l’atmosphère du réseau Actris (Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure) – des lasers capables de monter jusqu’à 40 km d’altitude ! – ont mesuré une concentration importante de particules de suie à 15 km d’altitude. Des quantités élevées de polluants ont aussi été détectées au sol, de manière ponctuelle. Par endroits, le taux de monoxyde de carbone a été multiplié par 1,5 à 2 et la quantité de particules fines issues de la combustion (suie) par 4 à 5. Autre polluant observé au niveau du sol, l’acétonitrile, un gaz issu de la combustion du bois, a vu sa concentration multipliée par 1,5.

Qu’en est-il du dioxyde de carbone (CO₂) ?

S. S. Les concentrations de CO₂ détectées au-dessus de la France après les incendies massifs du mois de juin sont un peu contre-intuitives. Les mesures indiquent en effet une légère baisse du taux de CO₂ au niveau des panaches, principalement due au fait qu’en fin de printemps, les arbres des forêts canadiennes sont en pleine croissance et extraient du CO₂ de l’atmosphère pour réaliser la photosynthèse… Le CO₂ émis par les incendies est ainsi partiellement compensé par l’effet « puits de carbone » de la forêt.

Cela ne doit pas faire oublier que les incendies, et notamment les incendies massifs, contribuent à l’augmentation du CO₂ dans l’atmosphère dans le temps long – du fait de la combustion, mais aussi parce qu’ils détruisent cet indispensable poumon qu’est la forêt. Or, avec le changement climatique, les mégafeux vont aller en se multipliant… Des réseaux d’observation comme ceux mis en place par les scientifiques à l’échelle européenne ces dernières années, et les grands instruments sur lesquels ils s’appuient, ont un rôle clé à jouer face aux enjeux environnementaux actuels.

Pour aller plus loin

https://www.actris.fr/observation-des-feux-canadiens-en-france-juin-2025/

Consultez aussi

La forêt, un trésor à préserver (dossier)

Les arbres du futur (diaporama)

Incendies : les chercheurs aux avant-postes (vidéo)

Des outils pour « prévoir » les feux de forêt ?

Notes

- Stéphane Sauvage est physico-chimiste de l’atmosphère à l’Institut des géosciences de l’environnement (IGE, unité CNRS/Inrae/IRD/Université Grenoble Alpes), à Grenoble, et directeur de la composante française de The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (Actris), une infrastructure européenne.

- Soit 32 000 km2, l’équivalent de la région Hauts-de-France ou de la région Pays de la Loire.

- Lidar (acronyme de Laser Imaging, Detection, and Ranging) : technique de télédétection par laser.